我园刘芬研究员团队在植物自噬研究方面取得系列进展

江西省、中国科学院庐山植物园植物生理研究组(刘芬研究员团队),近年来通过模式植物拟南芥深入研究细胞自噬,在自噬的分子机制研究方面取得了系列进展,相关研究性成果分别发表在BMC biology(中科院一区top,IF=4.4)International Journal of Molecular Sciences(中科院二区,IF=4.9)、Scientific reports(中科院二区,IF=4.6)、iMetaOmics(新创刊物,暂未有影响因子)等国际学术期刊上。江西省、中国科学院庐山植物园为以上成果的第一完成单位。

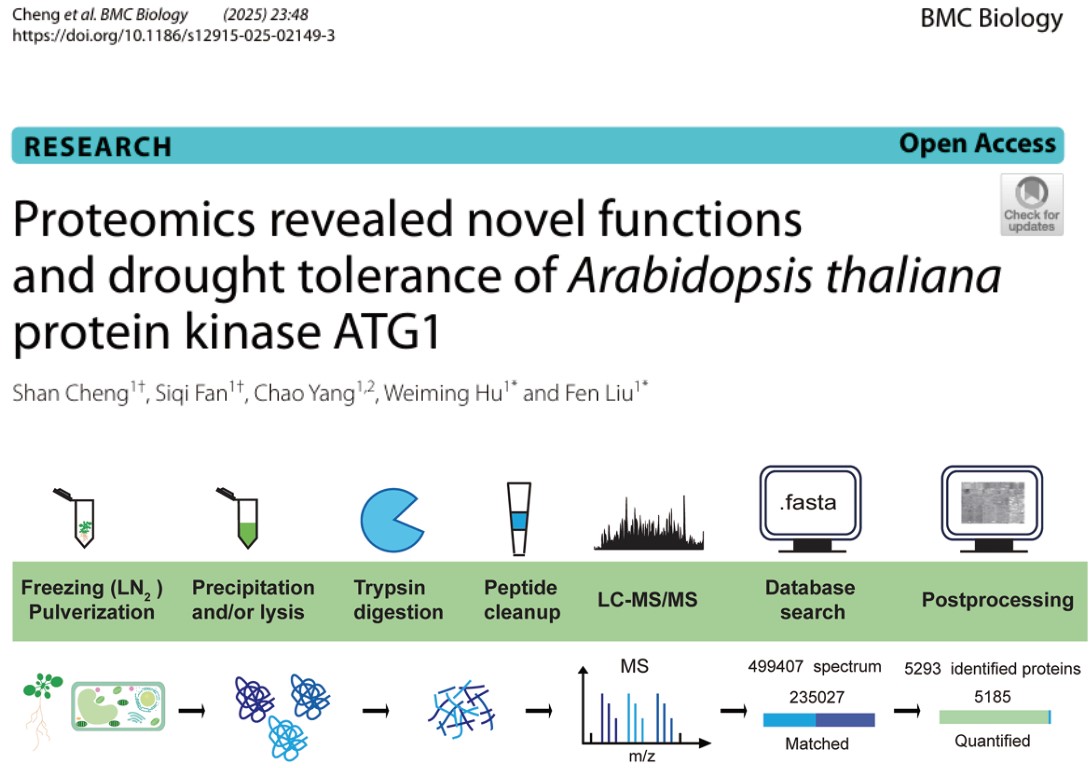

1、通过蛋白质组学技术发现拟南芥自噬蛋白激酶ATG1的新功能

目前,对植物自噬起始的调控机制还有很多研究不清晰的地方。为了解析起始机制,需要从负责自噬起始的ATG1/13蛋白激酶复合体开始研究。ATG1刺激自噬生物发生,并作为经典自噬的守门人。为了深入了解ATG1对自噬的控制并确定ATG1是否具有更广泛的过程。刘芬研究员团队对拟南芥中的Col-0野生型和自噬突变体atg1abct进行了彻底的蛋白质组学分析。相关研究发表在国际学术期刊BMC biology(2025年2月)。这些结果验证了一些自噬相关蛋白,并发现了ATG1依赖的自噬和ATG1功能的新通路和可能机制。

我园程珊助理研究员和范思琦科研助理为论文的第一作者和共同第一作者,胡伟明研究员和刘芬研究员为论文的通讯作者。

图1蛋白质组学分析的工作流程

(原文链接:https://doi.org/10.1186/s12915-025-02149-3)

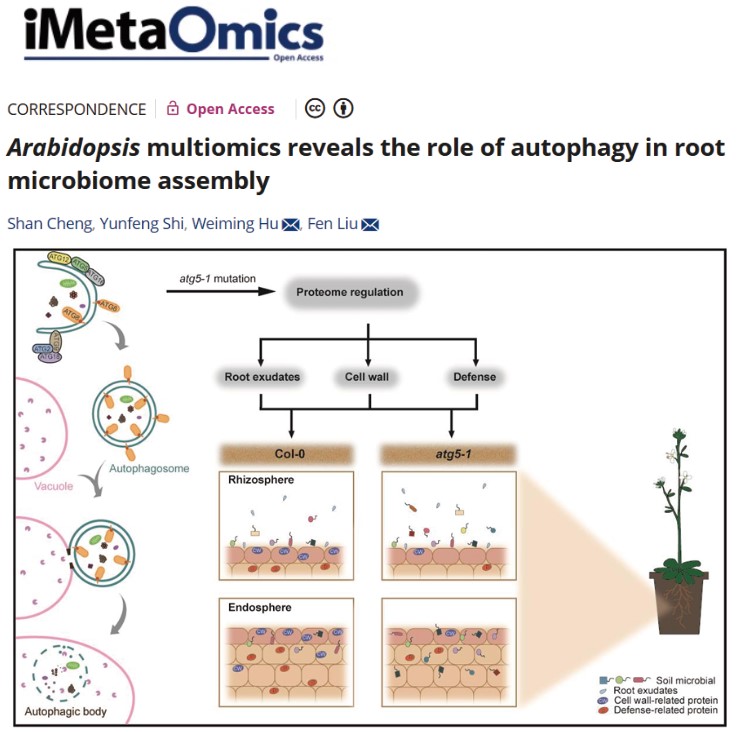

2、多组学技术解析自噬影响拟南芥根部微生物群

在之前的研究中,人们广泛关注自噬在植物生长发育中的生理作用及其对非生物和生物胁迫的各种耐受性的调节。根微生物群被视为植物的第二基因组,在植物营养、发育和免疫中发挥着重要作用。然而自噬是否调节根微生物却是未知的。刘芬研究员团队应用16S rRNA和宏基因组研究自噬如何影响植物相关微生物组的组装和生态功能。同时通过根蛋白组和代谢组详细评估自噬对植物的影响。相关研究发表在国际学术期刊iMetaOmics(2024年9月),应用多组学方法揭示了自噬通过植物细胞壁、防御和根系分泌物全面调控拟南芥根系微生物的组装。这些结果将植物蛋白质代谢途径与根系微生物组联系起来,不仅扩大对植物与根系微生物的互作机制的见解,而且强调了自噬对植物调控的复杂性。

我园程珊助理研究员为论文的第一作者,胡伟明研究员和刘芬研究员为论文的通讯作者。

图2 自噬影响根部微生物群的潜在功能机制示意图模型

(原文链接:https://doi.org/10.1002/imo2.28)

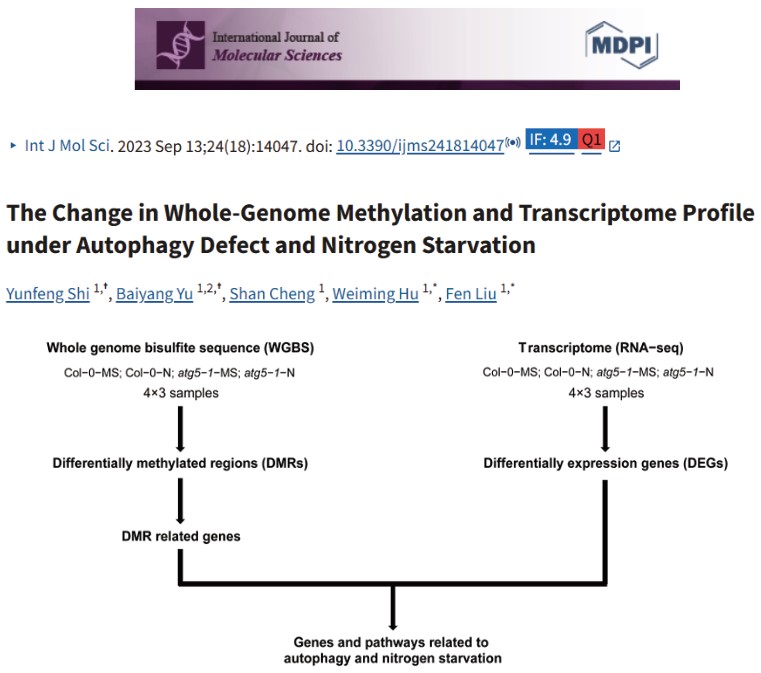

3、氮饥饿和自噬缺乏条件下拟南芥全基因组甲基化水平和转录水平分析

随着科技的不断进步,研究者对于细胞内各种生物学过程的认识也在不断深化。自噬作为一种细胞内的关键生物学过程,一直备受科学家们的关注。在动物中已经有大量的研究表明自噬与表观遗传学调控存在密切的关系。然而,目前尚不清楚植物自噬是否会影响全基因组DNA甲基化。刘芬研究员团队通过WGBS和RNA-seq技术,发现了许多基因在缺氮条件下的表达会处于激活,特别是当自噬功能缺陷时,DNA甲基化水平发生了显著变化,这揭示了自噬在调控拟南芥DNA甲基化中的潜在影响。这项研究为进一步理解自噬的分子机制以及植物如何应对氮缺乏提供了坚实的基础,也为未来研究提供了更多关于细胞如何应对各种环境压力的机制的新见解。相关研究成果发表在国际学术期刊International Journal of Molecular Sciences杂志(2023年9月)。

我园科研助理时云峰(现华南师范大学在读博士生)为论文的第一作者,胡伟明研究员和刘芬研究员为本文的通讯作者。

图3 全基因组亚硫酸氢盐测序 (WGBS)和转录组分析 (RNA-seq)的数据分析工作流程。

(原文链接:https://doi.org/10.3390/ijms241814047)

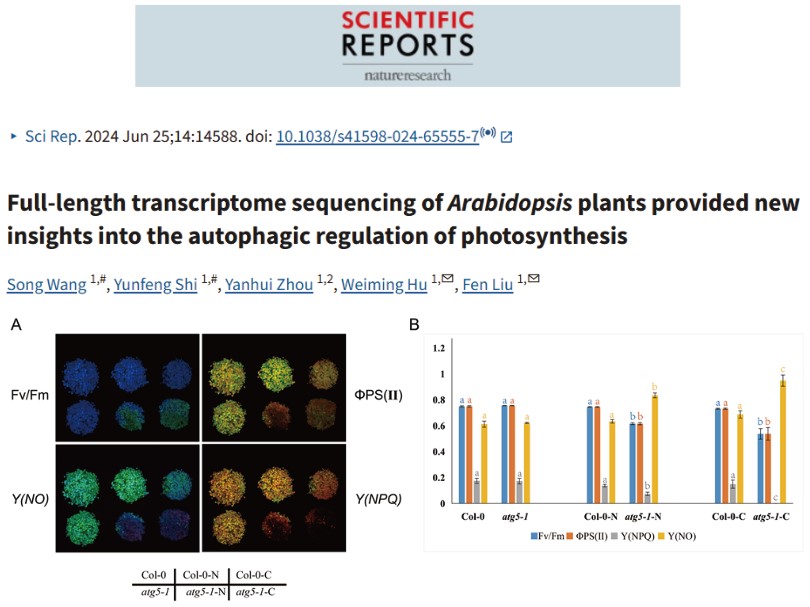

4、拟南芥全长转录组分析揭示了自噬对光合作用的调节作用

自噬是真核生物中一种促进细胞长寿和营养循环的普遍机制,有助于植物应对各种生物和非生物胁迫。刘芬教授团队为了深入研究自噬的调控机制,应用全长转录组方法,通过Oxford Nanopore Technologies研究氮饥饿处理下的野生型Col-0和自噬突变体(atg5-1)。相关研究成果发表在国际学术期刊Scientific reports(2024年6月)上,全长转录组测序为新转录本、LncRNA和可变剪接(AS)如何通过全长转录组测序参与植物自噬提供了新的见解,并表明自噬和光合作用之间存在新的潜在联系。

我园王松副研究员为论文的第一作者,胡伟明研究员和刘芬研究员为本文的通讯作者。

图4幼苗的光合作用指数统计

(原文链接:https://doi.org/10.1038/s41598-024-65555-7)

上述研究成果得到了国家自然科学基金、江西省“双千计划”、江西省国际科技合作项目、九江市“浔城英才”等项目的支持。